新規作成日:2019年08月24日

更新日:2019年08月24日

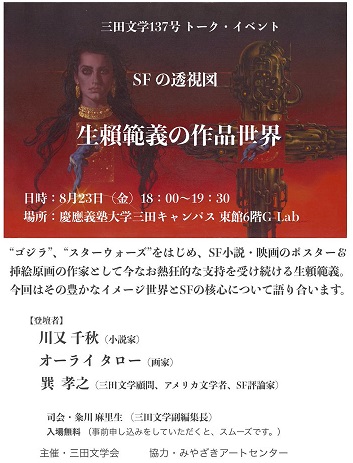

2019年8月23日に開催された三田文学137号 トーク・イベント「SFの透視図 生賴範義(生頼範義)の作品世界」のレポート

2019年8月23日に無料で生賴範義トーク・イベントが聴講できるとのことで、フラッと行ってきました。 初めて足を踏み入れる慶應義塾大学三田キャンパス。 東門の東館というところがあるらしく、東門は地図を見ながら辿り着きましたが、東館にどうやって入るかがわからない。 東門の根元に交番があり、おまわりさんに聞いたら、笑いながら、門の左側の入り口から入ってエレベーターで6階まで上がってくださいと教えてもらいました。 さて、このコラムでは、そのトーク・イベントのレポートをお送りしたいと思います。

三田文学137号 トーク・イベント「SFの透視図 生賴範義の作品世界」

【日時】:2019年8月23日 18:00~19:30

【場所】:慶應義塾大学三田キャンパス 東館6階G-Lab

【登壇者】:

川又千秋(小説家)

オーライタロー(画家)

巽孝之(三田文学顧問、アメリカ文学者、SF評論家)

司会:粂川麻里生(三田文学副編集長)

聴講者30名弱

幻魔大戦ブログをお読みになる方にとっては説明不要かと存じますが、 生賴範義さんとは、時代小説・ノンフィクション・映画のポスターやジュブナイル小説の表紙や挿絵で大活躍された有名な画家の方です。 また、幻魔大戦二次シリーズのカバーイラストや挿絵をほとんど手がけられた方でもあります。 確かに幻魔大戦第二次シリーズの一部は、加藤直之さんや大友克洋さんや山田章博さんや泉谷あゆみさんにより手掛けられたものがありますが、 1979年から1984年頃までの小説の幻魔大戦の絵と言えば、生賴範義の絵でしたし、 4巻以降が面白くなくなる角川文庫版幻魔大戦の2000万部というセールス実績は、生賴範義画伯による"ジャケ買い"効果を抜きに語ることはできないでしょう。 あと、知らない人のために、一応書いておきますと、生賴範義さんの代表作は、やはり、スター・ウォーズ帝国の逆襲のグローバル・ポスターだと思います。 また、この他にも、平成VSゴジラシリーズのポスター、コーエーの信長の野望や三國志などの歴史シミュレーションゲームのパッケージイラストレーションなどを手掛けられております。 1980年代~1990年代の日本で生きていた人の中には、"生賴範義"という名前を聞いたことが無い人は多いかもしれませんが、 "生賴範義の絵"自体を見たことはある人は多いと思います。 2019年8月23日のトーク・イベントは、その生賴範義さんの画とは日本SF文學において、どういう意義があったのかということを話し合う催しでした。

トーク・イベントの開催に至った経緯

粂川: アート系NPOの宮崎アートセンターの石田達也さんに出会い、仲良くならせ頂きました。 生賴範義画伯の本職は油絵の画家であって、ポスター等はポスターとして出来上がったものが作品であるというお考えだった。 だから、原画はご自宅で打ち捨てられていた。 宮崎アートセンターのスタッフの方が原画を発見され、ゴジラやスターウォーズや日本沈没等の原画がこのまま朽ちていくのは勿体ないという事で、 宮崎アートセンターのスタッフの方々が大変な努力をなさって、生賴範義さんの原画を直しながら、宮崎では数回、展覧会が行われていて、昨年(2018年)は東京上野の森美術館で行われた。 埋もれていた価値のものが市民の力で掘り起こしてコレクションとして皆が楽しめるようにするというのは、偉大な仕事だと思う。 その石田さんと仲良くなったきっかけで、SFの専門家の方々とご子息のオーライタローさんを招いてトークイベントをして頂くことになった。

企画「SFの透視図」について

巽:

三田文学初のSF特集号。最近、文芸誌でSF特集を少なくなってきた。

むしろ、現代文学にSF的なものがが増えてきた。

芥川賞の選考委員の顔ぶれ(島田雅彦/村上龍/山田詠美とか)がおられますが、半分くらいの人がSFを書いたことがある。

実際に円城塔「道化師の蝶」や笙野頼子「タイムスリップ・コンビナート」等のSFが芥川賞を取るようになってきた。

純文学とSFはだんだん距離が縮まっている。

そこで、SFを取り込んだ純文学にもインパクトのあるような特集になるように努めた。

あと、海外のSF作品としては、比較対象として二人の海外作家を取り上げた。

一人は、イギリスのリチャード・コールダーという暗い怪しい耽美的なセクシャリティをつきつめたダーク・ロマンティシズム作風の作家。

もうひとりは王晋康という中国の作家です。

今、中国SFが大変に世界的に人気を得ていて、

特に2010年代になってから、中国人だけどアメリカのハーバード大学を出て、それで英語でSFをかいて、ヒューゴー賞やネビュラ賞をとったケン・リュウ(劉宇昆)というのがいて、この人は自分の仲間の中国人の作家の作品も翻訳するんですね。

彼が翻訳した劉慈欣の「三体」は4年前、海外の作家としてはヒューゴー賞を受賞した。

そういうことの座談会と海外SFの紹介をいれてみた。

あと、我が国の草野原々さん(星雲賞受賞者)の作品を載せ、

川又千秋さん(「幻詩狩り」で第5回日本SF大賞受賞。「幻詩狩り」は英語にも訳されている。)

から短編を寄稿して頂いている。

スターウォーズ SFアーティスト 生賴範義の神話

巽:生賴範義さんの展覧会に行ってみたが、素晴らしい展覧会だった。 半世紀前からSFを読みだしたときには、もう、生賴さんの絵は自然に刷り込まれていた。 1959年に創刊されたSFマガジンは当時編集長の福島正美さんの方向性もあり、SFが子供だましと思われてはいけないということで、中島靖侃さんの抽象的な(シュールレアリズム的な)絵をしばらく使っていたが、 当時、SF大国のアメリカのSF雑誌はパルプマガジンの末裔だから、紙も非常に粗悪で、表紙はペラペラしていて、日本の雑誌と比べると造本がお粗末で、表紙には裸の女性と怪物とロケットが組み合わさるというような俗悪なテイストだったのを、福島正美さんがそういう方向を嫌ったというのがあった。 その次の岩淵慶造さんも抽象的な絵だった。 生賴さんがSF雑誌の表紙をやられる時期というのは、 1979年にスターウォーズの世界的なブームが日本にもやってきて 徳間書店が『SFアドベンチャー』を創刊した(創刊当初は『問題小説』という雑誌の増刊号で、季刊誌/隔月刊誌の時期は永井豪が表紙を担当していた)。『SFアドベンチャー』が1980年6月号で月刊誌になる際に、その表紙として生賴さんが起用された。 私はその時は生賴さんをSFアーティストを意識しておらず、生賴さんとスターウォーズの関係というのを理解していなかった。 実はアメリカの方からスターウォーズのポスターを依頼されていたということを最近知った。

オーライタロー: 帝国の逆襲に関しては諸説あり。よく、ジョージ・ルーカスが直接頼みに来た。という話もあれば、 当時の21世紀FOXの宣伝部の人が徳間書店から先に出たSFスペース映画のグラビア雑誌のイラストをみて発注をしたなど。

巽:実際のところは、わからず、もはや生賴範義の神話ですね。 これ自体を、我々はスターウォーズのポスターとして当たり前だと思っているものが、生賴さんの作品なので、 アメリカからも当時注目されていたことがわかる。これをなくしてスターウォーズのイメージはありえない。 その頃から、生賴範義さんを意識することになるわけだが、 実は、その時点で既に1972年に小松左京さんの『復活の日』や平井和正さんの作品の表紙を手掛けたという実績があった。

粂川:本日は生賴範義さんの絵を見ながら、SFを語っていくというトークイベントなのですが、では、始めていきましょう。

小松左京作品と生賴範義SFアート

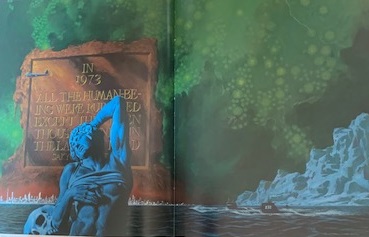

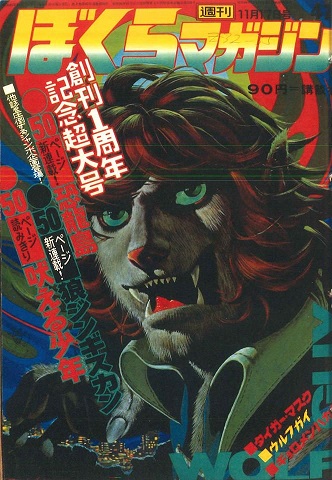

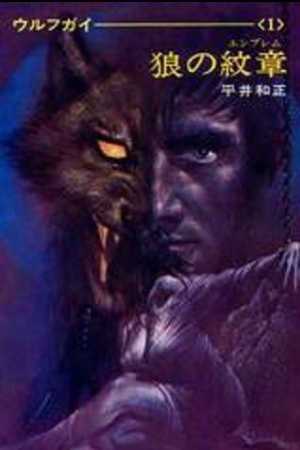

オーライタロー:父の仕事を眺めていくと、最初の10年くらいは、SFとはそんなに関係が無かった。 最初は吉川英治さんの全集の広告を手掛けていた。その後の全集の表紙や挿絵を数多く手がけていた。 1970年前後に講談社の『ぼくらマガジン』で、「タイガーマスク」や永井豪の「魔王ダンテ」やそういう漫画のキャラクターを 生賴範義のタッチで改めて描くというシリーズがあった。その中にウルフガイを当時、坂口尚さんが漫画を書いていた。 それを父が描き、それが早川書房SFマガジン二代目編集長だった森優さんの目に留まり (※WO8TimeSpace175ZERO2注:SFファンジンNo63復刊9号のP27で森優は「『小説宝石』のアダルトウルフガイの生賴範義の挿絵をみたのがきっかけで狼の紋章のイラストレーターに採用した」と語っている。同座談会で日下三蔵がそれは時期的におかしいから『ぼくらマガジン』の表紙ではないかと指摘をかぶせている。どうやら、森優の記憶違いのようである。) 、早川書房初の書下ろしで、平井和正さんのウルフガイ「狼の紋章」で起用され、カバーイラストや挿絵を担当した。 それがきっかけで、平井和正さんのウルフガイと幻魔大戦をほぼ父が1980年代の半ばまで手掛けるようになった。 小松左京さんは1972年3月に「復活の日」が新装版ハードカバーで出版された。 これを見た小松左京さんが「本当に日本人が書いた絵か?」と驚いた。 この時、ミケランジェロの「瀕死の奴隷」をモチーフに使った絵は編集部の評判で良かった。 その後、ミケランジェロの絵を使うのは、早川書房編集部の意向だった。 だから、小松左京さんと言えば、ミケランジェロの絵が使われるようになる。 内容に即した絵を書きたかったが、編集部に逆らう事は出来ず、従っていた。 角川文庫版の小松左京作品でも、それは引き継がれた。 スターウォーズに関していえば、徳間書店のSFグラビアの絵が評判が良く、それがスターウォーズ帝国の逆襲につながっていった。 後に出版の方で映画秘宝のスターウォーズエピソード1のグラビアイラストを描いている。 ノベライズコミックの絵などを描いている。 早川書房から刊行された「復活の日」のハードカバーイラストの墓碑銘に書いているのは「1972年に全人類は南極大陸の人間を残して滅亡した」と書いてある。 上を飛んでいる飛行機はアルプスに墜落する飛行機。

川又千秋:昔のアメリカの1920年代1930年代のSFは俗悪に見える絵。 福島正美さんが敢えてそういうものを外して、離れようとした。 「SFは絵だね」と野田昌宏さんが言った真意の一つは、 近代小説の文芸形態はリアリズムから出てきている。 基盤になっているのはリアリズム。それを追求していかなければいけない。 生賴さんのような面白い超絶的な画力の人が出てきて、ルネッサンス的なものをもちこんできたのはすごいことだなと思う。 川又千秋作品で生賴範義さんが手掛けたのは、硝煙の詩(脚本があったもののノベライズを川又千秋が翻訳)。

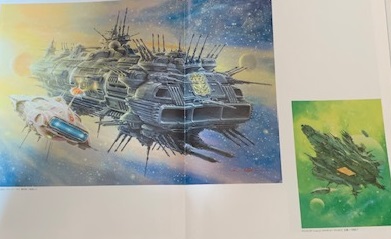

オーライタロー:戦記物でいうと、朝日ソノラマの文庫だとか、300くらい文庫の表紙を書いているが、 それのベースになっているのがアシモフのファウンデーションのシリーズ。 すべての表紙がスペースシップを描いているもの。 しかし、スペースシップのアイディアスケッチが残っていない。 構図を決めた時点で、すぐに本画にとりかかっているとしか思えない。 それができるのは、大変な数の枚数の戦艦などを手掛けたことでそういうことがお手の物できたと考えている。 一見に離れたジャンルでも戦記物の表紙の経験が有機的にリンクしたと考えている。

粂川:小松左京さん作品の絵を見ていきましょう。

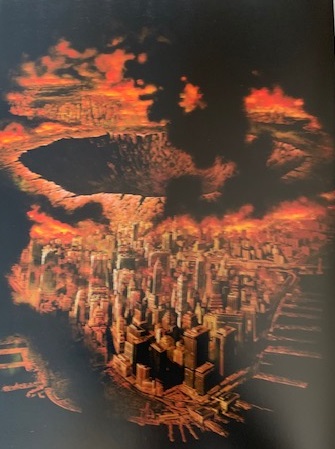

巽:「復活の日」は別のバージョンがある。角川映画の際の物。 背後の奥の雲は全面核戦争の雲。 下のいろんな都市は、復活の日を書いたのは1964年なので、キューバ・ミサイル危機とつながっている(冷戦のピークはボタンを一度押し間違えたら全面核戦争になってしまう スタンリー・キューブリックの博士の異常な愛情と共通するもの) 「復活の日」は、最初は宇宙から来たウィルス(風邪に非常によく似ているが致命的なものだった)で人類が滅びる。ヨレヨレになったところで、 北米に大地震が起きて、コンピュータが共産圏からの爆撃と誤検知して、ミサイルを発射し、報復攻撃に継ぐ報復攻撃で、核で人類が滅びるーという話。 「復活の日」が今読んでも古びてないと感じさせるのは、3.11東日本大震災が、まさに小松左京さんが描いた「復活の日」を彷彿とさせる出来事だったから。 今こそ読まれるべきリアリティがある。 天災と人災が組合さって物凄い災厄が起きて、人類が滅びるかもしれないというテーマの小説として「復活の日」は不朽の名作。 当時の実際にいた共和党のゴールドウォーターというウルトラ右翼の大統領候補は、大統領になったら核戦争をいとわないような人だった。 「復活の日」に登場する核戦争を引き起こす大統領シルバーランドのモデルはそのゴールドウォーター。

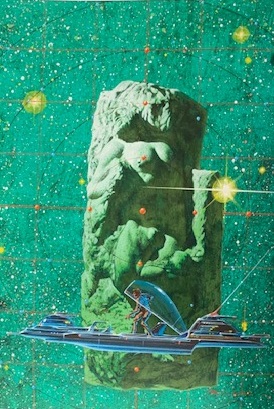

巽:「復活の日」と言えば、潜水艦で、潜水艦をドラマティックに描いていて、 福島正美時代の『SFマガジン』とは違う非常にリアルでドラマティックな絵で表現している。生賴さんの真骨頂だと思う。 「果しなき流れの果に」は、小松左京の最高傑作として絶対に挙げる人が多いと思います。 まあ、一番有名なのは「日本沈没」でしょうが、これは時間と空間を自由自在に行き来してしまう話で、 そのカバーイラストでは、その時空を行き来する機械を操縦して、背後の石柱はやはりミケランジェロっぽいです。 あと、生賴さんの絵で独特なのは、宇宙と言うと、その背景をふつう青(コズミック・ブルー)で描くのに、生賴さんは緑(グリーン)で描く。 これがやはり斬新で生賴テイスト。緑で十二分に宇宙の感じが伝わってくる。これは・・・

オーライタロー: 理由は深みが出るから。「青で表現するより、緑の方が深みが出る」と父が生前語っていました。

巽: 今回のトーク・イベントのチラシに使用しているイラストは角川文庫版「虚無回廊」のカバーイラストなのですが、 「虚無回廊」という作品で小松左京さんはAE(人工実存)という限りなく人間に近づく人間に近い主体性のあるAIを出してきた。 小松左京さんは1970年の国際SFシンポジウムでアーサーCクラークと対談したが、「2001年宇宙の旅」の中にHAL 9000コンピュータ(暴走するAI)が既に出ていた。 小松左京さんがクラークから影響を受けているのは間違いない。

川又千秋:小松さんにお会いしたのは、ちょうど50年前の今日(1969年08月23日)。 九州の杖立温泉でSF大会が開かれたのだが、それが50年前の今日と明日だった。 何人かのSF作家が来るはずだったが、ほとんどのSF作家の人は台風で来られなかった。 しかし、小松さんは「日本アパッチ族」がヒットしていて、勢いのある方だったのでタクシーを拾って、杖立温泉までただ一人駆けつけてくれた作家だった。 そこで私と対談することになった。 「実は今6部作の大構想があって、書名は言えないけど、構想を練って書き始めている。」と仰っていた。 それはどういう話かというと、当時最新の知見だったプレートテクトニクス理論をヒントにして、 日本列島がマントル対流に巻き込まれて沈んでしまい、日本列島が沈んだ後に、日本民族が流浪の民となって、 日本民族がどうやってアイデンティティを保って行けるかという思考実験という小説を書くつもりだと仰っていた。 それが「日本沈没」だった。 小松左京さんとしては思考実験でやるつもりだったが、パニック映画として焦点があたってしまったきらいがある。 プレートテクトニクス理論などを英語の論文で読んでいて、「やはり違うな」というのはあった。

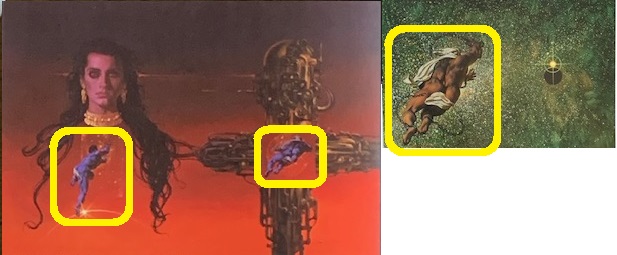

オーライタロー:話は変わりますが、「虚無回廊」の右側の男と「果しなき流れの果に」の角川版はモチーフが同じで、ミケランジェロの「最後の審判」の中の人物です。

父はルネッサンス期の画家の影響を受けている。確かにSFイラストで括られることは多いが、父の中では14世紀からの美術の流れを

小さい一枚のイラストの絵の中に悠久の時の流れを叩き込んでいた部分があるんじゃないか。

1980年ごろに小松左京さんが語っておられたが、

ファインアートの世界ではルネッサンス期の美術をなおざりにしたというか、

日本美術が近代化の際に取り込まなかった部分を、SFアートとしてもう一回再生させようとした面がある。

川又千秋:細かく見れば見るほど、後ろにちゃんと物語が入っているのに感心した。

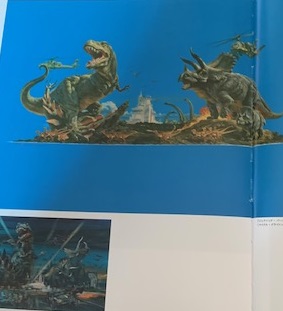

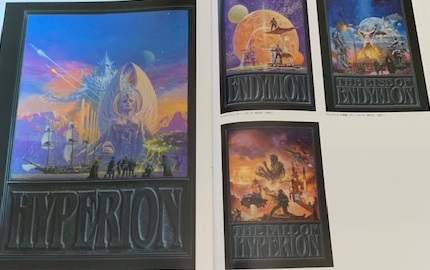

オーライタロー:早川ハードカバー版の「ジュラシックパーク」。これは早川書房のイラストのものだが、これを翻訳された酒井昭伸さんの代表作「ハイペリオン」シリーズは、父のSFアートとの関連を考えると非常に重要な作品。

巽:1960年代のSFアートが抽象的だったのに対して、生賴さんの画は、作品のストーリーを凝縮させていて、話を読み終わって、ストーリーが分かったうえで見直すと鑑賞のし甲斐がある。

巽孝之イチオシの平井和正作品は「サイボーグ・ブルース」

粂川:では次に平井和正さんに行きましょう。

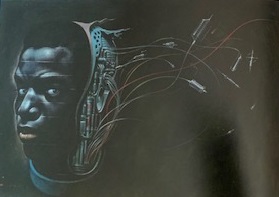

巽:私が好きなのは「サイボーグ・ブルース」。サイボーグ警官は黒人なんです。 平井和正さんは桑田次郎さんの漫画の「8マン」の原作者でもある。 8マンはサイボーグ警官の話で、小学校時代に夢中になった。 桑田次郎さんの無機質な絵がSF的な感じがしてよかったが、 サイボーグというのがどこかなんか哀愁を帯びている。悲しい存在。 人間でもなければ、機械でもない、人間と機械の共生形の悲しい存在だと子供心に思っていた。 平井和正さんによると、「サイボーグ・ブルースは8マンを小説化したもの」と言っていた。 8マンを小説にすると、8マンは黒人になる。 当時、早川書房がアメリカ黒人文学全集を出していて、 リチャード・ライトとかラルフ・エリソンとかジェイムズ・ボールドウィンなどをたぶん平井和正さんは読んでいて、影響を受けていたと思う。 8マンにはどこかブルーシーな感じがあるが、 平井和正さんが背後で追い込めていたのは 1960年代のアメリカの黒人の公民権運動が華やかなりし頃の「黒人の悲哀(ブルーシーな感じ)」という当時のアメリカの黒人のステータスだった。 ラルフ・エリソンの「見えない人間」(H.G.ウェルズの透明人間を踏まえた題名)というのがある、 アメリカでは黒人は人間なのに見えない存在とされてしまう。 8マンは一応人間なのだけど、機械化された存在で、人間ならざる者という哀愁を帯びている。 平井和正さんと言えば、虎、狼、幻魔だが、私にとっては、「サイボーグ・ブルース」がインパクトがあった。 生賴範義さんの角川版の「サイボーグ・ブルース」のイラストはその感覚がよく表現されていると思います。

川又千秋:平井和正さんに関してこぼれ話をさせて頂くと、平井和正さんには学生の頃からお付き合いいただいていて、 「一の日会」というSFファンダムの集まりがあって、1,11,21,31の「1」のつく日に集まって、 色々なところに連れてもらったり、時々、平井和正さんの自宅に招待されて一晩呑んだ。 ある日、そこで「千秋、お前、俺の作品を読んでないだろ。」と平井和正さんに言われた。 「全然読んでない訳ではないです。超革中は読んでますが、ウルフガイシリーズとかなんかはパラパラとしか読んでいない」と答えたら、 平井和正さんから紙袋をどさどさと渡されて、「今度会う時までに読んで来い」と言われ「読まないとマズイな」と思い、家に帰って読み始めてハマってしまった。 それから全作品は読んでいる。 そして、平井和正さん経由で、他の作家の大藪春彦さんに入っていったりと、 あまり得意でなかった分野のものを平井和正さんのおかげで読み始めるようになった。

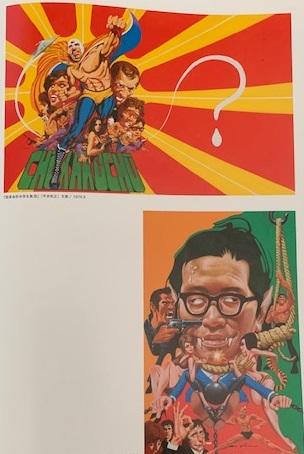

巽: 「超革命的中学生集団」は、一の日会のメンバー(横田順彌さんや鏡明さん)をモデルにしたヒーロー小説(川又千秋さんもチラッと出てくる)。 「超革中」のカバーイラストは、『ぼくらマガジン』表紙の「タイガーマスク」とほぼ同じ構図。角川文庫版の「超革命的中学生集団」の表紙イラストは1976年の作品なので、『ぼくらマガジン』の「タイガーマスク」のイラストの5年後のセルフパロディ。 構図として気に入っていたのだろうし、アメコミを意識しているものと思われる。

聴講者からの質問コーナー

質問者:生賴さんの絵には英文がでてくるが、英語は堪能だったのか?

オーライタロー:父が英語を話しているのを見たことは無い。海外の資料を取り寄せることもあったので、英語の読み書きに関しては不自由はなかったのでは?

質問者:読込が深く、ストーリーを読み込んでいるが、読むのは速かったか?挿絵は読んだ上で書いていたのか?

オーライタロー:戦記物はしっかりと読み込んでいたと思う。

1979年から1980年代の中ごろまで平井和正さんは徳間書店のSFアドベンチャーと角川書店の野性時代の両方で真幻魔大戦と角川文庫版幻魔大戦の連載を持っていて、執筆量が膨大だったのだが、それが全部父のところに来るわけです。

それが何百ページという原稿を読込必要があったので、

かなり読むのが早かった。

当時の徳間書店の編集の方の話では、「ちゃんと、話の切れ目のところに、それに即した挿絵がバスっと入っている。」と仰っていたので、テキストを必ずしっかりと読むというのはやっていた。

質問者:生賴画伯がことわった作品の傾向はあるのか?こういうものは苦手だったとかは、あるか?

オーライタロー:ことわったという話は聞いたことが無い。ジャンルが多岐にわたっているので、これは書けないというものはないのではないか。

質問者:苦手だったのは?

オーライタロー:きれいな女性も描きますし、これと言って、思いつかない。

質問者:オールラウンドという事ですね。

オーライタロー:そうですね。

質問者:ありがとうございます。

油彩画作品=生賴範義オリジナル作品について

川又千秋:ある種のファンタジーが、頼む方も考えると思うし、リアリズムを基礎に向けない作品というのはは向いていないのではないかという感じはしますね。

粂川:生賴さんのポスターを見て、映画を見に来て、実際に見てみてそういうシーンが無かったという話は?

オーライタロー:映画「メテオ」のポスターのシーンは映画には登場しない。父が想像で書いたもの。 元になっているイラストが実はあり、1950年代くらいのアメリカのイラストレーターのイラストがあって、それとアリゾナ州のクレーターを組み合わせて描いたポスター。 たぶん、これに関しては映画のスチールを使うという事はしていないのだと思う。 それで、ポスターの方が凄いじゃないかという感想が出たのだと思う。

巽:生賴さんは抽象的よりは具象的な絵が多いが、ジョージ・オーウェルの「1984年」は抽象的で珍しい。

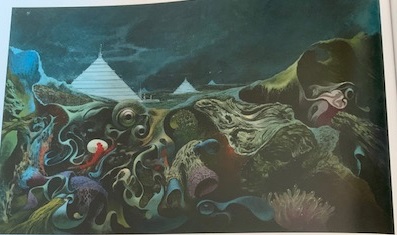

オーライタロー:まだ、イラストを始める前の頃。まだ油絵だけでなんとかしようとしてた時代に抽象画の方にも行っている。現物自体は残っていないが、オーウェルの1984年に近い抽象画がある。それが早川の単行本のカバーになった。 全体に漂う雰囲気が陰鬱で作品の雰囲気を表している。 これ自体は70年代中頃だと思うが、 画面から下半分だけのシュールな世界の油絵が残っている。奥の未来風景を組み合わせて、「1984年」の小説世界をイメージして描いている。 これは父の仕事のイラストとしては異色だと思う。

川又千秋:いくらイメージがあっても、こういう世界はテクニックがないと絶対書けない。 描ける基礎的な画のすばらしさがあって、初めて実現できる。

オーライタロー: 1966年ごろに学研の図鑑の仕事で人体の中を徹底的に描写するという仕事をやっているんですよ。 あそこで、徹底的に描写したものがイメージとして盛り込まれていて、 それが反映されているのだと思う。 SFアドベンチャーの表紙に関しては、SFの道具立て プラス 女性を書くならば、長続きしてストーリーになるように、イブから始めて現代に続くようにしたシリーズ。 SFマガジンの表紙は3回しかやっていない。

粂川:油彩画とポスター画の関係は?

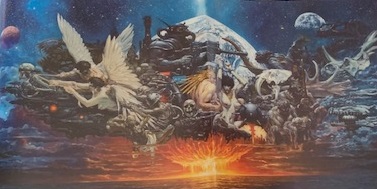

オーライタロー:自分の中ではかなり明確に線を引いていたはずなのだが、これはオリジナルの仕事として描いたものなのだけど、SFの仕事をずっと長くやっていたこともあり、そこで培ったものがモチーフとして、 自分の内面世界を補強するためのイメージとしてここに盛り込まれていると思う。 「我々の所産」は、自分の母校の同窓会館の新装に合わせて絵を所望されたときに二百年残る絵を書こうという意欲で書いた自信作。過去から未来の歴史を一枚の絵に盛り込もうとした。SFのイメージは補強するイメージとしてかなり使っていると思う。

粂川:戦争の悲惨さや文明に対する警告などは、ある意味、文明批評などSFと通じているところはありましたか?

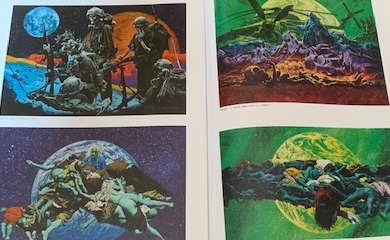

オーライタロー:イランやベトナムをSFとして書いたとは思わない。実際に起きた事件や戦争の報道の写真をベースにしてちょっとSF的な要素を加えて、もっと具体性から離れた描写をしている。

粂川:生賴さん自身は、人間の文明の未来に緊張や危機感についてずいぶんお持ちだったのでしょうかね。

オーライタロー:あまりたくさんは語らなかったが、戦争体験というものは非常に強く残っていたと思う。子供の頃の空襲の経験。疎開先でも焼け出されたというのもありましたし。

川又千秋:色々と書かれていますよね。

生賴範義作品の再評価

オーライタロー:宮崎アートセンターでデータベースに把握している物2600点。油絵で描いたものが300点ある。 意識していなくても目に入っている。そういう類のイラストレーターなんでしょうね。本人は500年前の人を目指して書いていたが、同時代にそういう人がいなかった

巽:文學と絵画というのは長い命題。日本のSFアートは欧米で発達したSFアートと異なり抽象絵画が多かったが、生賴さんが具象的なルネッサンス古典リアリズムを日本のSFアートに導入された(小松さんに言わせれば、ミケランジェロではないかと言わせるような)、一枚一枚小説のストーリーを読み込んで作られているわけですよね。生賴さんの絵を見ると、その作家の物語が浮かんでくるーそういう意味では偉大な仕事をされたと思う 生賴さんの作品の「世界の偉人」とかの肖像画やハリウッドの映画のポスターやゴジラもあるわけで、 初代のゴジラから最近のゴジラに至る過程で生賴さんの影響があるのではないかと思います。 そういう意味で、今後、ますます再評価が進むのではないかと思う。

川又千秋:生賴さんの画は子供の頃から凄く見慣れているが、ある時、画集としてじっくり見始めてみると、全然違う評価が出てくると思います。それが楽しみ。

粂川:これから宮崎の生賴コレクションはどんな風になっていくのでしょうか。

オーライタロー:端的に言うと、2019年10月に札幌で生賴展を開催します。今考えているのは宮崎に常設できるスペースをなんとか作りたい。ということで、いま、宮崎のスタッフと色々と活動しているところです。

粂川:まれにみるサクセスストーリーがまだまだ続くことを望んでおります。それでは、お時間が来ましたので、皆さま、素晴らしいトークをありがとうございました。

このコラムの最後に、今回のトークショーを聞いて思った私WO8TimeSpace175ZERO2の感想を述べたいと思う。 俗に日本SF小説には、SF第1世代とSF第2世代という誰かさんがつくった「モノサシ」があるらしい。 今回のトーク・イベントを聞いて再認識したのだが、SF第1世代というのは意図的にSF小説の表紙イラストに抽象画を使っていて、俗悪なエンターテインメントから離れていた路線だったようである。 SFマガジン初代編集長・福島正美はSFマガジン誌で覆面座談会という記事を載せたことが原因で、早川書房を退職することになり、 SFマガジン2代目編集長に森優が就任して、SF第2世代と呼ばれる世代のSF文芸誌やSF作家はエンターテインメント色を強め、「ライトノベルの始祖」と呼んでも差し支えなさそうな方々が活躍しだしたのだと思う。

SF第2世代以降、特に1979年以降が顕著だと思うのだが(1980年代以降、今岡清の不倫問題や太陽風交点事件で、多くのSF作家が早川書房に反旗を翻したため、日本のSF小説は盛り上がりに欠けたという事情があり、特にSF第3世代とは呼ばないみたい)、 消費者にSF小説をイラストでレコードのように"ジャケ買い"させる手法が当たり前になるわけだが、その代表格である生賴範義画伯の画は、もう少し認知度が上がってもよいのではないかという気がした。

ポスターイラストやカバーイラストを入り口に面白そうと思って、実際に映画や小説を読んでみたり、TVゲームをプレイしたりしてみて、最終的に楽しめることが大事なのだと思うが、 平成VSゴジラシリーズのポスターのように、方向性感覚あふれる構成や画力を打ち出せるイラストレーターさんの存在を忘れてはならない。 (小説の幻魔大戦の生賴イラストなどのネタについては、その内、触れると思います。)

ちなみに、アメリカ文学慶友会の告知ページの8/23『三田文學』SFの透視図―生賴範義の作品ポスター世界では、「シークレットゲストの予定もあるようです。」と書かれていたが、特にシークレットゲストの方はご登壇なさらなかった。これはシークレットゲスト(SecretGuest)は作り話(Fiction)というSFだったのだろうか。

三田文學No.137(2019年春季号)を会場の後ろで売っていたので、それ買って、まっすぐ帰宅しました。